1937年、栃木県宇都宮市に生まれる。教師であった両親の下で幼少時より絵を描き始める。栃木県立石橋高校に進み、社会科担当教諭の大島清次に出会う。後に栃木県立美術館および世田谷美術館の館長となる大島は、当時の社会状況や現代思想について、ことあるごとに生徒たちに語って聞かせていた。こうして社会の実相を見つめる目、美術への志向が培われていった。

蕨画塾 (埼玉県蕨市)に入り、彫刻を長谷秀雄に、絵画を寺内萬次郎および金子徳衛に学ぶ。同時期に彫刻家・石井鶴三に出会い、その芸術観に感動し、東京芸術大学彫刻科の石井教室を目指して数度の受験に臨むが入学は叶わず、最後に合格通知を受け取った埼玉大学教育学部の美術科に進んだ。大学では彫刻と絵画を学ぶ一方で、木材、紙、ガラスといった素材を駆使して実験的な作品を作り始める。在学中より「新制作協会展」「読売アンデパンダン展」に出品。

1960年 「20代作家集団」第1回展に参加。後に現代美術の代表的存在となる高松次郎はじめ同年代の作家達と交わり、前衛美術運動の真っただ中へと踏み込んでいった。60年代は前衛の時代と言われる。安保闘争を機に、世の中は社会運動の波の中へと飲み込まれていき、大きな力への対抗意識は当時の若い美術家たちが共有していたものであった。

1961年 「埼玉前衛芸術作家集団」を創設。地元美術家たちとの活動を拡大する。

1965年 「ジャパン・アンデパンダン・アート・フェスティバル」(岐阜)では、長良川河畔に櫓を組み火を焚く展示をするなど、社会とのぶつかり合いを経験しながら生み出される作品は、いつしかイベント的表現へと変わっていった。そのコンセプトは、やがて舞台の上で展開されることになる。1967年 「第19回全国現代舞踊新人公演」で、藤井公率いる「東京創作舞踊団」の舞台美術を担当。照明との駆け引きを巧みに利用した舞踊空間は、舞踊家と並んで舞台美術の新人登場として好評を博し、舞踊雑誌「現代舞踊」に紹介された。現代舞踊家たちとの友好のうちに舞台美術活動は続き、その後の作品制作にさまざまな閃きを与えている。

1969年、「人間商品」を発表。ガラス・ケースに人間そのものを入れた展示は、当時の行き過ぎた物質文明への痛烈な風刺であった。毎日現代日本美術展(東京都美術館)、六本木自由劇場とシリーズ展示されて話題になり、1971年、渋谷スペース・ラボラトリー(現・ライブハウスAPIA 40)での個展「THE BODYS」では警察の手入れを受ける。作品没収となるが、没収の対象は賛同出演していた若き舞踊家たちであったことから作者としての逡巡が続く。翌1972年、ニューヨークでの発表が最後となった。

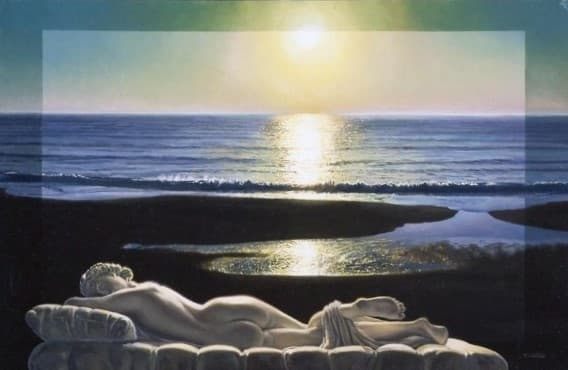

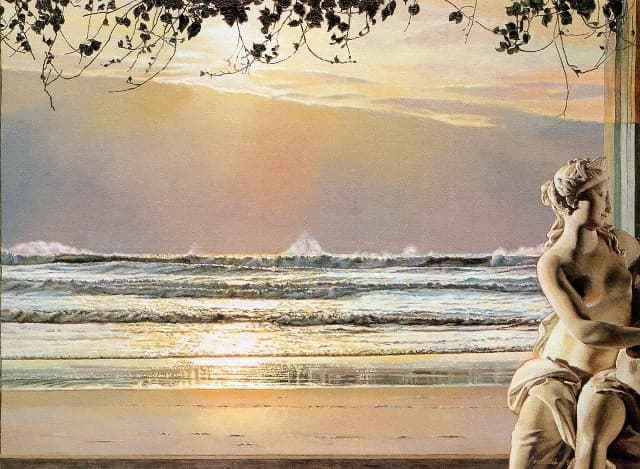

このような中で再び向かった「描く」こと。20代からの実験的な活動の一方で、折に触れ九十九里の浜辺に出掛けては、光と戯れる波の姿を写し取るようにキャンバスに描いていた。海に向かってひたすら描く営みを繰り返し、内から沸き上がる「描く」行為に心身を委ねる。転機と言えるこの時期、頻繁に海に対峙しながら筆による写実的な表現に自分を見出していった。アメリカで興ったスーパー・レアリスムが美術界を席捲し、エア・ブラシによる描写がキャンバスに繰り広げられていた時節、質感を求めて油絵具と筆にこだわった、平面作品への展開であった。

1973年の「国際青年美術家」展では、球体に広がる海と、空に舞う新聞紙をモチーフとした極めて写実的な絵画作品を発表する。「北関東美術展」には、逆光に映える水平線と照明が造る舞台空間を平面絵画に現した「ホリゾント・ライト」を出品。この作品は、審査委員長であった高階秀爾の目に留まった。高階の豊かな語彙によって目の前で語られる提言は、新たな方向を指し示すものとなる。イタリア・ルネサンスの再認識、フランス象徴主義への萌芽を生む。

海を主とした独自のモチーフによる油彩作品は、日本国際美術展(1974年)、東京国際具象絵画ビエンナーレ(1974年)、安井賞展(1975年)と続き、沖縄国際海洋博記念「海を描く現代絵画コンクール展」(1975年)では優秀賞を受賞する。

パリ、モランタン・ヌヴィヨン画廊 (1975年)、東京日仏学院‐新しい画家シリーズ(1976年)、新宿紀伊国屋画廊(1980年)で個展。

1978年、「埼玉・美術の祭典」を立ち上げ、地域の美術運動を全国規模に広げる(現 CAFネビュラ)

1987年、パリへ移住。ポンピドーセンター近隣にアトリエを設ける。

サロン・ドートンヌ(パリ・グランパレ)に始まり、第24回コートダジュール国際絵画大賞展準大賞 (1988/カンヌ)

第28回オルレアン美術展大衆賞 (1988/オルレアン) 第23回国際現代絵画展(1989/モンテカルロ) 第5回アート・ジョンクション(1990/ニース) 国際アートコンペティション(1991/ニューヨーク) 第1回シャトー・ベイシュベル国際現代芸術センター招待作家に選抜 (1993/招待作家巡回展/ ボルドー, パリ, 東京サントリー美術館)

Yukio SAOTOME展(2012/Epernay市主催メディアテック)

(1991~パリ・ギャラリー・カプラン・マチニオン)

サロン・コンパレゾンに連続出品(ART CAPITALパリ・グランパレ)同サロン委員となり、2006年、同サロンに日本セクションを創設し日本人画家の紹介に努める。

2011年 アトリエをパリより、シャンパーニュ地方・エペルネEpernayに移す。現エペルネ在住。

2023年 テイラー財団-Maxime Juan賞を受賞

作品収蔵美術館 : 東京都現代美術館、埼玉県立近代美術館、サントリー美術館、栃木県立美術館、宇都宮市立美術館

美術館企画展 : 「幻想の贈りもの-五月女幸雄」展 (池田20世紀美術館 2001年)

「幻想と迷宮」展 (埼玉県立美術館/2003-2004年 )

「 Yukio SAOTOME エキスポジション」(Epernay/France 市立美術館 2011年))

蕨画塾 (埼玉県蕨市)に入り、彫刻を長谷秀雄に、絵画を寺内萬次郎および金子徳衛に学ぶ。同時期に彫刻家・石井鶴三に出会い、その芸術観に感動し、東京芸術大学彫刻科の石井教室を目指して数度の受験に臨むが入学は叶わず、最後に合格通知を受け取った埼玉大学教育学部の美術科に進んだ。大学では彫刻と絵画を学ぶ一方で、木材、紙、ガラスといった素材を駆使して実験的な作品を作り始める。在学中より「新制作協会展」「読売アンデパンダン展」に出品。

1960年 「20代作家集団」第1回展に参加。後に現代美術の代表的存在となる高松次郎はじめ同年代の作家達と交わり、前衛美術運動の真っただ中へと踏み込んでいった。60年代は前衛の時代と言われる。安保闘争を機に、世の中は社会運動の波の中へと飲み込まれていき、大きな力への対抗意識は当時の若い美術家たちが共有していたものであった。

1961年 「埼玉前衛芸術作家集団」を創設。地元美術家たちとの活動を拡大する。

1965年 「ジャパン・アンデパンダン・アート・フェスティバル」(岐阜)では、長良川河畔に櫓を組み火を焚く展示をするなど、社会とのぶつかり合いを経験しながら生み出される作品は、いつしかイベント的表現へと変わっていった。そのコンセプトは、やがて舞台の上で展開されることになる。1967年 「第19回全国現代舞踊新人公演」で、藤井公率いる「東京創作舞踊団」の舞台美術を担当。照明との駆け引きを巧みに利用した舞踊空間は、舞踊家と並んで舞台美術の新人登場として好評を博し、舞踊雑誌「現代舞踊」に紹介された。現代舞踊家たちとの友好のうちに舞台美術活動は続き、その後の作品制作にさまざまな閃きを与えている。

1969年、「人間商品」を発表。ガラス・ケースに人間そのものを入れた展示は、当時の行き過ぎた物質文明への痛烈な風刺であった。毎日現代日本美術展(東京都美術館)、六本木自由劇場とシリーズ展示されて話題になり、1971年、渋谷スペース・ラボラトリー(現・ライブハウスAPIA 40)での個展「THE BODYS」では警察の手入れを受ける。作品没収となるが、没収の対象は賛同出演していた若き舞踊家たちであったことから作者としての逡巡が続く。翌1972年、ニューヨークでの発表が最後となった。

このような中で再び向かった「描く」こと。20代からの実験的な活動の一方で、折に触れ九十九里の浜辺に出掛けては、光と戯れる波の姿を写し取るようにキャンバスに描いていた。海に向かってひたすら描く営みを繰り返し、内から沸き上がる「描く」行為に心身を委ねる。転機と言えるこの時期、頻繁に海に対峙しながら筆による写実的な表現に自分を見出していった。アメリカで興ったスーパー・レアリスムが美術界を席捲し、エア・ブラシによる描写がキャンバスに繰り広げられていた時節、質感を求めて油絵具と筆にこだわった、平面作品への展開であった。

1973年の「国際青年美術家」展では、球体に広がる海と、空に舞う新聞紙をモチーフとした極めて写実的な絵画作品を発表する。「北関東美術展」には、逆光に映える水平線と照明が造る舞台空間を平面絵画に現した「ホリゾント・ライト」を出品。この作品は、審査委員長であった高階秀爾の目に留まった。高階の豊かな語彙によって目の前で語られる提言は、新たな方向を指し示すものとなる。イタリア・ルネサンスの再認識、フランス象徴主義への萌芽を生む。

海を主とした独自のモチーフによる油彩作品は、日本国際美術展(1974年)、東京国際具象絵画ビエンナーレ(1974年)、安井賞展(1975年)と続き、沖縄国際海洋博記念「海を描く現代絵画コンクール展」(1975年)では優秀賞を受賞する。

パリ、モランタン・ヌヴィヨン画廊 (1975年)、東京日仏学院‐新しい画家シリーズ(1976年)、新宿紀伊国屋画廊(1980年)で個展。

1978年、「埼玉・美術の祭典」を立ち上げ、地域の美術運動を全国規模に広げる(現 CAFネビュラ)

1987年、パリへ移住。ポンピドーセンター近隣にアトリエを設ける。

サロン・ドートンヌ(パリ・グランパレ)に始まり、第24回コートダジュール国際絵画大賞展準大賞 (1988/カンヌ)

第28回オルレアン美術展大衆賞 (1988/オルレアン) 第23回国際現代絵画展(1989/モンテカルロ) 第5回アート・ジョンクション(1990/ニース) 国際アートコンペティション(1991/ニューヨーク) 第1回シャトー・ベイシュベル国際現代芸術センター招待作家に選抜 (1993/招待作家巡回展/ ボルドー, パリ, 東京サントリー美術館)

Yukio SAOTOME展(2012/Epernay市主催メディアテック)

(1991~パリ・ギャラリー・カプラン・マチニオン)

サロン・コンパレゾンに連続出品(ART CAPITALパリ・グランパレ)同サロン委員となり、2006年、同サロンに日本セクションを創設し日本人画家の紹介に努める。

2011年 アトリエをパリより、シャンパーニュ地方・エペルネEpernayに移す。現エペルネ在住。

2023年 テイラー財団-Maxime Juan賞を受賞

作品収蔵美術館 : 東京都現代美術館、埼玉県立近代美術館、サントリー美術館、栃木県立美術館、宇都宮市立美術館

美術館企画展 : 「幻想の贈りもの-五月女幸雄」展 (池田20世紀美術館 2001年)

「幻想と迷宮」展 (埼玉県立美術館/2003-2004年 )

「 Yukio SAOTOME エキスポジション」(Epernay/France 市立美術館 2011年))

五月女 幸雄 SAOTOME Yukio

1937年宇都宮に生まれる。高校卒業後「蕨画塾」にてデッサン、彫塑を学ぶ。埼玉大学教育学部)に進み彫刻と絵画を勉強する一方で、ベニヤ板やペンキ、石膏、布、紙、木屑、鏡などを用いて実験的な作品を作り始める。在学中より 「20代作家集団展」(1960/池袋三越)、「読売アンデパンダン展」 「新制作協会展」(1961~/東京都美術館)、「国際青年美術家展‐汎太平洋美術家展」(1962/銀座松坂屋)に出品。

1961年「埼玉前衛芸術作家集団」を結成。当時の県立美術館(浦和別所沼畔の展示場)をグループの足場に、60年代社会背景のもと前衛美術運動を拡げる。また現代舞踊家たちとの交流を通じて舞台美術に携わり、舞台空間で得た新たな発想による制作を展開。

「毎日現代美術展-立体部門」(1969/東京都美術館)では、人間そのものをガラスケースに入れて展示し

大きな話題を呼んだ。「人間商品」 と題されたこのシリーズは、やがて「ザ・ボディズ」として都内数ヶ所で公開

(1970/六本木自由劇場、1971/渋谷スペースラボラトリー)。

翌1972年、ニューヨークに於ける同展は、絵画の原点を見つめ直し平面作品に戻る契機となった。

以後、絵画表現に集中する。

「国際青年美術家展」 (1973年/池袋西武百貨店)

「第1回北関東現代美術展」準大賞 (1974/栃木県立美術展)

「日本国際美術展∼複製・映像時代のリアリズム」 (1974/東京都美術館)

「東京国際具象絵画ビエンナーレ」 (1974/渋谷東急百貨店)

「沖縄海洋博記年-海を描く現代美術展」優秀賞 (1975/新宿伊勢丹)

「今日の作家-今日の静物展」 (1975/横浜市民ギャラリー) パリ個展 (1975/ギャラリー/モランタン・ヌヴィヨン)

「安井賞候補作家展」 (1976~/西武美術館) 第4回インドトリエンナーレ(1978/ニューデリー)

1978年、「埼玉・美術の祭典」を立ち上げ、地域の美術運動を全国規模に広げる。«現CAF-Nebula»

1987年、パリに移住

サロン・ドートンヌ(パリ・グランパレ)に始まり、第24回コートダジュール国際絵画大賞展準大賞 (1988/カンヌ)

第28回オルレアン美術展大衆賞 (1988/オルレアン) 第23回国際現代絵画展(1989/モンテカルロ) 第5回アート・ジョンクション(1990/ニース) 国際アートコンペティション(1991/ニューヨーク) 第1回シャトー・ベイシュベル国際現代芸術センター招待作家に選抜 (1993/招待作家巡回展/ ボルドー, パリ, 東京サントリー美術館)

Yukio SAOTOME展(2012/Epernay市主催メディアテック) 個展(1991~パリ・ギャラリー・カプラン・マチニオン)

サロン・コンパレゾン委員(ART CAPITALパリ・グランパレ)。2006年、同サロンに日本セクションを創設し日本人画家の紹介に努める。2011年、アトリエをパリよりエペルネEpernayに移す。現エペルネ在住。

2023年2月 テイラー財団-Maxime Juan賞を受賞 (Art Capital/パリ・グランパレ・エフェメール)

作品収蔵美術館 : 東京都現代美術館、埼玉県立近代美術館、サントリー美術館、栃木県立美術館、宇都宮市立美術館

美術館企画展 :「五月女幸雄展」(宇都宮東武百貨店 / 1996年)

「幻想の贈りもの-五月女幸雄展」 (池田二十世紀美術館 / 2001年)

「幻想と迷宮展」 (埼玉県立近代美術館 / 2003-2004年)

1937年宇都宮に生まれる。1960年代、読売アンデパンダン展{東京都美術館}を中心に前衛美術運動に参加。鏡、紙、鉄板、木、絵具などを素材とするインスタレーション作品を発表を発表する。また現代舞踊の舞台美術に携わり、舞台空間で得た新たな発想による作品を展開。

1971年の「毎日現代美術展」(東京都美術館)では、人間そのものを展示した「The Body-人間商品」で物議を醸す。同年、ニューヨークでの展示を機に平面絵画へと移行する。安井賞候補作家展(第18回1975年)、日本国際美術展〈複製・映像時代のリアリズム〉(第11回1974年)、「今日の作家展」(1974年横浜市民ギャラリー)第1回国際具象絵画ビエンナーレ(第1回1974年)などに出品。油絵具と筆による緻密さによって創り出される独自の具象絵画世界は、美術評論家諸氏に高く評価された。「北関東現代美術展」(1975年)準大賞受章、「沖縄海洋博記年-海を描く現代美術展」(1975年)では優秀賞を受賞する。

1975年パリで個展。同時期に、東京日仏学院〈新しい画家シリーズ〉個展。

1987年パリに移住する。

サロン・ドートンヌ(パリ・グランパレ)入選に始まり、第24回コートダジュール国際絵画大賞展大賞受賞(カンヌ)。第28回オルレアン美術展大衆賞受賞(オルレアン)。第5回アートジョンクション(ニース),国際アートコンペティション(ニューヨーク),第23回国際現代絵画展(モンテカルロ)、第1回ベイシュベル国際現代芸術センター招待作家展(ボルドー、パリ、東京(サントリー美術館)。個展(ギャラリー・カプラン・マチニオン)

収蔵美術館 :

東京都現代美術館、埼玉県立近代美術館、栃木県立美術館、サントリー美術館 東京都練馬区立美術館、

東京都練馬区立美術館、

企画展: 「五月女幸雄」展 (宇都宮市立美術館)

「幻想の贈りもの-五月女幸雄」展 (池田20世紀美術館/2001)

「幻想と迷宮」展 (埼玉県立美術館/2003-2004年)

サロン・ドートンヌ、サロン、コンパレゾン運営委員。サロン・コンパレゾンに日本セクション創設し現在に至る。シャンパーニュ地方エペルネEpernay在住。https://petitepinacotheque.com/

こちらから

1937年宇都宮に生まれる。高校卒業後「蕨画塾」にてデッサン、彫塑を学ぶ。埼玉大学教育学部)に進み彫刻と絵画を勉強する一方で、ベニヤ板やペンキ、石膏、布、紙、木屑、鏡などを用いて実験的な作品を作り始める。在学中より 「20代作家集団展」(1960/池袋三越)、「読売アンデパンダン展」 「新制作協会展」(1961~/東京都美術館)、「国際青年美術家展‐汎太平洋美術家展」(1962/銀座松坂屋)に出品。

1961年「埼玉前衛芸術作家集団」を結成。当時の県立美術館(浦和別所沼畔の展示場)をグループの足場に、60年代社会背景のもと前衛美術運動を拡げる。また現代舞踊家たちとの交流を通じて舞台美術に携わり、舞台空間で得た新たな発想による制作を展開。

「毎日現代美術展-立体部門」(1969/東京都美術館)では、人間そのものをガラスケースに入れて展示し

大きな話題を呼んだ。「人間商品」 と題されたこのシリーズは、やがて「ザ・ボディズ」として都内数ヶ所で公開

(1970/六本木自由劇場、1971/渋谷スペースラボラトリー)。

翌1972年、ニューヨークに於ける同展は、絵画の原点を見つめ直し平面作品に戻る契機となった。

以後、絵画表現に集中する。

「国際青年美術家展」 (1973年/池袋西武百貨店)

「第1回北関東現代美術展」準大賞 (1974/栃木県立美術展)

「日本国際美術展∼複製・映像時代のリアリズム」 (1974/東京都美術館)

「東京国際具象絵画ビエンナーレ」 (1974/渋谷東急百貨店)

「沖縄海洋博記年-海を描く現代美術展」優秀賞 (1975/新宿伊勢丹)

「今日の作家-今日の静物展」 (1975/横浜市民ギャラリー) パリ個展 (1975/ギャラリー/モランタン・ヌヴィヨン)

「安井賞候補作家展」 (1976~/西武美術館) 第4回インドトリエンナーレ(1978/ニューデリー)

1978年、「埼玉・美術の祭典」を立ち上げ、地域の美術運動を全国規模に広げる。«現CAF-Nebula»

1987年、パリに移住

サロン・ドートンヌ(パリ・グランパレ)に始まり、第24回コートダジュール国際絵画大賞展準大賞 (1988/カンヌ)

第28回オルレアン美術展大衆賞 (1988/オルレアン) 第23回国際現代絵画展(1989/モンテカルロ) 第5回アート・ジョンクション(1990/ニース) 国際アートコンペティション(1991/ニューヨーク) 第1回シャトー・ベイシュベル国際現代芸術センター招待作家に選抜 (1993/招待作家巡回展/ ボルドー, パリ, 東京サントリー美術館)

Yukio SAOTOME展(2012/Epernay市主催メディアテック) 個展(1991~パリ・ギャラリー・カプラン・マチニオン)

サロン・コンパレゾン委員(ART CAPITALパリ・グランパレ)。2006年、同サロンに日本セクションを創設し日本人画家の紹介に努める。2011年、アトリエをパリよりエペルネEpernayに移す。現エペルネ在住。

2023年2月 テイラー財団-Maxime Juan賞を受賞 (Art Capital/パリ・グランパレ・エフェメール)

作品収蔵美術館 : 東京都現代美術館、埼玉県立近代美術館、サントリー美術館、栃木県立美術館、宇都宮市立美術館

美術館企画展 :「五月女幸雄展」(宇都宮東武百貨店 / 1996年)

「幻想の贈りもの-五月女幸雄展」 (池田二十世紀美術館 / 2001年)

「幻想と迷宮展」 (埼玉県立近代美術館 / 2003-2004年)

1937年宇都宮に生まれる。1960年代、読売アンデパンダン展{東京都美術館}を中心に前衛美術運動に参加。鏡、紙、鉄板、木、絵具などを素材とするインスタレーション作品を発表を発表する。また現代舞踊の舞台美術に携わり、舞台空間で得た新たな発想による作品を展開。

1971年の「毎日現代美術展」(東京都美術館)では、人間そのものを展示した「The Body-人間商品」で物議を醸す。同年、ニューヨークでの展示を機に平面絵画へと移行する。安井賞候補作家展(第18回1975年)、日本国際美術展〈複製・映像時代のリアリズム〉(第11回1974年)、「今日の作家展」(1974年横浜市民ギャラリー)第1回国際具象絵画ビエンナーレ(第1回1974年)などに出品。油絵具と筆による緻密さによって創り出される独自の具象絵画世界は、美術評論家諸氏に高く評価された。「北関東現代美術展」(1975年)準大賞受章、「沖縄海洋博記年-海を描く現代美術展」(1975年)では優秀賞を受賞する。

1975年パリで個展。同時期に、東京日仏学院〈新しい画家シリーズ〉個展。

1987年パリに移住する。

サロン・ドートンヌ(パリ・グランパレ)入選に始まり、第24回コートダジュール国際絵画大賞展大賞受賞(カンヌ)。第28回オルレアン美術展大衆賞受賞(オルレアン)。第5回アートジョンクション(ニース),国際アートコンペティション(ニューヨーク),第23回国際現代絵画展(モンテカルロ)、第1回ベイシュベル国際現代芸術センター招待作家展(ボルドー、パリ、東京(サントリー美術館)。個展(ギャラリー・カプラン・マチニオン)

収蔵美術館 :

東京都現代美術館、埼玉県立近代美術館、栃木県立美術館、サントリー美術館 東京都練馬区立美術館、

東京都練馬区立美術館、

企画展: 「五月女幸雄」展 (宇都宮市立美術館)

「幻想の贈りもの-五月女幸雄」展 (池田20世紀美術館/2001)

「幻想と迷宮」展 (埼玉県立美術館/2003-2004年)

サロン・ドートンヌ、サロン、コンパレゾン運営委員。サロン・コンパレゾンに日本セクション創設し現在に至る。シャンパーニュ地方エペルネEpernay在住。https://petitepinacotheque.com/

こちらから

|

|

|

|

- 1925年

- 愛知県一宮市に生まれる

- 1959年

- 個展失楽園 、ヒューストン美術館招待作品